Wirtschaftlichkeit von Solaranlagen

Solarstrom wird seit Januar 2004 besser vergütet. Ist dadurch der Kauf einer Solaranlage wirtschaftlich geworden? Oder lässt sich nun damit sogar Geld verdienen? Wie hoch die Rendite eine Solaranlage ist, hängt vom Kaufpreis, von der Finanzierung und vom Ertrag der Anlage ab.

(14. Juni 2004) - Für neue Anlagen bis zu einer Leistung von 30 Kilowatt-Peak (= Maximalleistung, kWp) beträgt die Einspeisevergütung im Jahr 2004 57,4 Cent pro Kilowattstunde, garantiert für 20 Jahre. Für größere Anlagen ist die Vergütung etwas geringer. Gegenüber den 45,7 Cent pro Kilowattstunde, die bis Ende 2003 galten, bedeutet das eine Erhöhung um gut 25 Prozent.

Die Vergütungssätze werden in jedem Folgejahr um fünf Prozent gesenkt. Da die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) für Umweltinvestitionen auch weiterhin zinsgünstige Darlehen gewährt, haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaik-Anlagen deutlich verbessert. Dies soll hier an zwei Beispielen gezeigt werden: einer kleinen Drei-Kilowatt- Anlage und einer großen Photovoltaik-Gemeinschaftsanlage von 150 Kilowatt Leistung.

Ein kleines Excel-Programm des Umweltinstituts München erlaubt die Eingabe eigener Werte .

Drei Kilowatt-Anlage

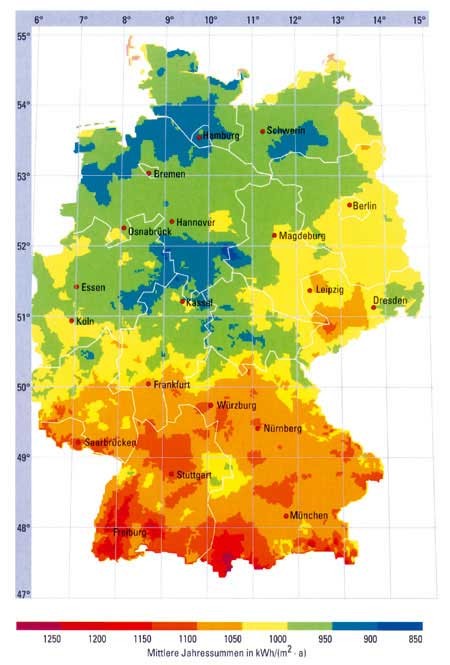

Für die Beispielrechnung nehmen wir an, dass die etwa 30 Quadratmeter große Anlage 16.500 Euro einschließlich Montage und ohne Mehrwertsteuer kostet (5.500 Euro/kWp) und jährlich 900 Kilowattstunden je kWp Strom erzeugt. Im Norden der Republik liegen die Erträge eher zwischen 800 und 850 Kilowattstunden (vergleiche Karte).

Bei mittleren Einstrahlungsbedingungen lassen sich Erträge zwischen 800 und 850 Kilowattstunden je Kilowatt-Peak erzielen.

Weil eine Photovoltaik-Anlage als unternehmerische Aktivität gilt, wird die Mehrwertsteuer rückerstattet. Weiterer Vorteil: Die Anlage kann über 20 Jahre steuerlich abgeschrieben werden. Die Erträge sind bei der Einkommenssteuer als Einnahmen aus Gewerbebetrieb zu versteuern. Andererseits wirken sich die in den Anfangsjahren auftretenden Verluste steuermindernd aus. Bei einem Steuersatz von 30 Prozent liegt die Rendite der Photovoltaik-Anlage, also die interne Verzinsung für das eingesetzte Kapital, zwischen - 0,6 Prozent und 17,7 Prozent. Dieser interne Zinsfuß hängt vom Preis der Anlage, vom Ertrag und von den Darlehenskonditionen ab.

Für den Wirtschaftlichkeitsvergleich wurde im Beispiel eine zehnjährige Laufzeit des Darlehens angenommen, von denen die ersten zwei Jahre tilgungsfrei sind. Diese Darlehen können über jede Hausbank beantragt werden. Als Sicherheit akzeptieren die meisten Banken die Anlage selbst und die Abtretung der Einspeisevergütung.

Mit diesen Annahmen errechnet sich eine Rendite (interner

Zinsfuß) von fünf Prozent pro Jahr. In den ersten beiden

tilgungsfreien Jahren fallen positive Erträge an. In den

folgenden acht Jahren muss das Darlehen  zurückbezahlt werden.

Dafür muss mehr Geld aufgebracht werden, als der

Stromerlöß erbringt. Es muss also eigenes Geld in

Höhe von 6.700 Euro nachgeschossen werden. In den zehn

folgenden Jahren ist der Kredit getilgt und der Stromverkauf

führt zu einem positiven Ergebnis. Nach 20 Jahren ist mehr

Geld zurückgeflossen als an Eigenmitteln zwischenzeitlich

einzusetzen war.

zurückbezahlt werden.

Dafür muss mehr Geld aufgebracht werden, als der

Stromerlöß erbringt. Es muss also eigenes Geld in

Höhe von 6.700 Euro nachgeschossen werden. In den zehn

folgenden Jahren ist der Kredit getilgt und der Stromverkauf

führt zu einem positiven Ergebnis. Nach 20 Jahren ist mehr

Geld zurückgeflossen als an Eigenmitteln zwischenzeitlich

einzusetzen war.

Die KfW bietet auch eine Darlehensvariante mit einer Rückzahlung über 20 Jahre an. Durch die langsamere Tilgung braucht man keine Eigenmittel mehr einzusetzen. Allerdings sinkt die Rentabilität, weil die Zinsen höher liegen. Die Banken bieten diese Variante den Kunden selten an. Fazit: Bei guten Einstrahlungsbedingungen und günstigen Anlagenpreisen lassen sich selbst für kleine Photovoltaik-Anlagen gute Renditen erwirtschaften. Bei schlechteren Einstrahlungswerten oder teuren Modulen sind auch Verluste möglich. Für eine kleine Photovoltaik-Anlage errechnet sich bei einem mittleren Standort in Deutschland und mittleren Kosten der Anlage ein positiver Ertrag. Sie ist damit wirtschaftlich.

Quelle: Bundesverband Erneuerbare Energie Juli 2003.

PV-Gemeinschaftsanlagen

Noch günstiger sind die Verhältnisse bei so genannten Gemeinschaftsanlagen. Das sind größere Solarstromanlagen, bei denen sich die Käufer zu einer Betreibergemeinschaft - zum Beispiel einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) - zusammenschließen.

Große Anlagen haben einerseits geringere spezifische Investitionskosten, erfordern aber andererseits Anlaufkosten für Planung, Prospekterstellung, Kapitalakquisition et cetera. Sie führen außerdem zu höheren laufenden Ausgaben als kleine Anlagen auf dem eigenen Hausdach, da zusätzliche Kosten für Verwaltung und Dachmiete anfallen.

Der folgenden Rechnung wird eine Anlage mit einer Leistung von 150 kWp zu Grunde gelegt. Die Gesamtkosten der Anlage betragen 700.000 Euro, entsprechend 4.667 Euro pro kWp. Der spezifische Stromertrag der Anlage wird mit 950 Kilowattstunden pro kWp und Jahr etwas höher angesetzt als oben bei kleinen, privat betriebenen Anlagen, weil Gemeinschaftsanlagen bevorzugt im sonnenreichen Süden Deutschlands errichtet werden.

Die Anlage wird über ein KfW-Darlehen über 550.000 Euro mit einer Laufzeit von 20 Jahren (drei Jahre tilgungsfrei) und mit einem über die gesamte Laufzeit konstanten Zinssatz von 5,1 Prozent pro Jahr bei 96 Prozent Auszahlung finanziert. Der Eigenkapitalanteil betrage 172.000 Euro. Es wird eine Sonderabschreibung von 20 Prozent im ersten Jahr berücksichtigt. Schon nach circa drei Jahren ist das investierte Beteiligungskapital über Ausschüttungen und steuerliche Verlustzuweisungen wieder hereingekommen. In den Jahren danach beträgt das jährliche Ergebnis nach Steuer vier Prozent bis 13 Prozent der Beteiligungshöhe.

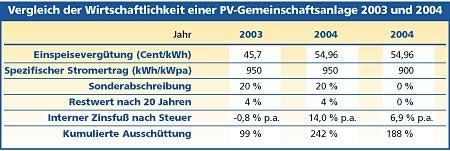

Während Gemeinschaftsanlagen bei dieser Beispielrechnung vor der Novellierung eine negative Rendite von - 0,8 Prozent nach Steuer erzielten, ergeben sich mit der neuen Einspeisevergütung unter sonst gleichen Bedingungen ein positives Ergebnis von circa 14 Prozent pro Jahr. Die kumulierten Ausschüttungen betragen 242 Prozent des investierten Kapitals gegenüber 99 Prozent im Jahr 2003. In einer zusätzlichen Rechnung werden ungünstigere Annahmen gemacht, um die Bandbreite des Ergebnisses für die Rendite abzuschätzen.

Der spezifische Solarertrag wird mit 900 kWh/kWp pro Jahr angenommen. Die Sonderabschreibung von 20 Prozent im ersten Jahr bleibt ebenso unberücksichtigt wie ein möglicher Restwert der Anlage nach 20 Betriebsjahren. Damit errechnet sich eine immer noch sehr gute Rendite von 6,9 Prozent pro Jahr (vergleiche Tabelle).

Fazit: Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen sind also durch die Novellierung des EEG zu attraktiven Geldanlagen geworden.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag von Alfred Körblein für die Umweltnachrichten.