Im Netz verfangen

Bis zu 732 Milliarden Euro sollen in den nächsten 20 Jahren ins Stromnetz investiert werden – Kosten, die über die Entgelte oder Steuern die Verbraucher tragen müssen. Dabei gibt es günstigere Wege in die fossilfreie Welt. Die Netzplanung muss neu aufgesetzt werden. Es ist noch nicht zu spät. Denn ein Großteil der geplanten Leitungen ist weder genehmigt noch gebaut.

Von Werner Neumann und Aribert Peters

(22. April 2025) Ein gut ausgebautes Stromnetz ist das Rückgrat der Energiewende. Es verbindet Regionen, die viel Strom produzieren, mit solchen, die zu wenig haben. So gleicht es die Schwankungen aus, die mit dem Ausbau wetterabhängiger Stromquellen naturgemäß zunehmen. Im Verbund mit Instrumenten wie Speichern und Elektrolyseuren sorgt das Netz dafür, dass überall zu jeder Zeit genügend Strom zur Verfügung steht. So weit, so gut.

Die Frage ist allerdings, ob dieses Netz für eine zu 100 Prozent auf Erneuerbaren fußende Stromversorgung tatsächlich so groß sein muss, wie es derzeit geplant wird – und ob die explodierenden Kosten nicht am Ende die Kostenvorteile erneuerbarer Energien auffressen und die Energiewende diskreditieren.

100-mal so teuer wie der Berliner Flughafen

Denn die Ausbaupläne sind gigantisch. 31.500 Kilometer neue Höchstspannungsleitungen sollen entstehen. Hinzu kommt ein massiver Ausbau der Verteilnetze. Kostenpunkt: 732 Milliarden Euro bis 2045, so beziffert es das Beratungsunternehmen ef.Ruhr. Für 430 Milliarden Euro werden die örtlichen Verteilnetze ausgebaut und für 302 Milliarden Euro die Übertragungsnetze. Das wäre das 100--Fache der Baukosten des Berliner Flughafens.

Jüngere Studien kommen zwar auf „nur“ 500 bis 650 Milliarden Euro, doch auch das ist eine Summe, die alle Vorstellungen sprengt. Die jährlichen Ausgaben lägen um ein Vielfaches über dem, was in der Vergangenheit in die Netze investiert wurde. Es wäre Wasser auf die Mühlen aller Klimaschutzbremser und Energiewendeskeptiker.

Die Netzentgelte würden massiv steigen

Bislang wird der Netzausbau von den Verbrauchern über die Netzentgelte getragen. Bliebe es dabei, könnten sich die Entgelte verdreifachen. Haushalte müssten pro Kilowattstunde 18 Cent mehr bezahlen, für Unternehmen wären es 10 Cent, so ef.Ruhr. Dabei ächzen schon heute viele Menschen unter den Energiekosten und Unternehmen drohen mit der Schließung von Werken und der Verlagerung der Produktion ins Ausland.

Noch vor zehn Jahren ging man von einem Bedarf von 3.000 Kilometern Leitungen und Kosten von 22 Milliarden Euro aus. Den Planungen zugrunde lag ein geschätzter jährlicher Stromverbrauch von 500 Terawattstunden (TWh). Heute ist man beim doppelten Verbrauch, bei der zehnfachen Länge und bis 33-mal höheren Kosten. Diese Zahlen werfen Fragen auf: Ist das wirklich notwendig – oder läuft hier etwas gewaltig aus dem Ruder?

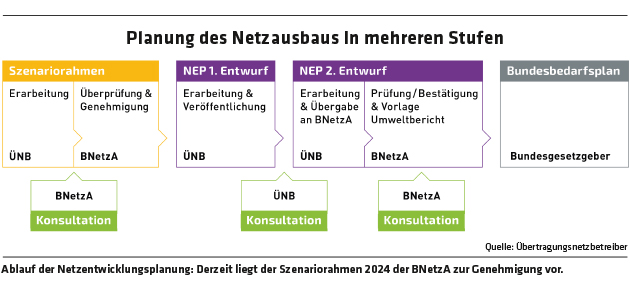

Wie die Planung zustande kommt

Der Ausbau des Höchstspannungsnetzes wird bundesweit in -einem -mehrstufigen Verfahren geplant. Es ist ein komplexer Prozess, der alle zwei Jahre neu durchlaufen wird. Den Anfang bildet der Szenariorahmen. Er enthält Prognosen zur Entwicklung von Stromverbrauch, Erzeugungskapazitäten, Batteriespeichern, Elektroautos usw. Die Betreiber der großen Stromautobahnen – Tennet, 50Hertz, TransnetBW und Amprion – erstellen dafür drei unterschiedliche Szenarien. Die Bundesnetzagentur prüft und genehmigt sie nach einem öffent-lichen Konsultationsprozess.

Basierend darauf erstellen die Übertragungsnetzbetreiber den Netzentwicklungsplan (NEP). Er legt fest, wo neue Höchstspannungsleitungen gebaut oder bestehende verstärkt werden. Dabei werden Stromerzeugung und -verbrauch räumlich differenziert für jede Stunde der kommenden Jahre simuliert. Die Berechnungen basieren auf den heutigen Regeln des Energiemarktes, in denen Großhandelsstrompreise für ganz Deutschland einheitlich gebildet werden, egal wo der Strom erzeugt und verbraucht wird – man spricht von der Fiktion einer „Kupferplatte Deutschland“, auf der Strom frei überallhin fließen kann.

Nach der Genehmigung durch die Netzagentur wird der Plan dem Bundestag zur politischen Entscheidung vorgelegt. Er verabschiedet ihn im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) und macht ihn damit rechtsverbindlich.

Der Staat garantiert den Netzbetreibern üppige Einnahmen

Es mutet befremdlich an, dass die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) sowohl die Szenariorahmen aufstellen als auch die Netzentwicklungspläne und dann auch als Investor erheblich vom Netzausbau profitieren. Als Ergebnis dieser Planung erhalten die ÜNB staatlich abgesicherte Einnahmen: Bis 2037 dürfen sie 284 Milliarden Euro

in den Ausbau der Übertragungsnetze investieren, also jährlich 24 Milliarden – eine Summe, die von allen Verbrauchern über die Netzentgelte bezahlt wird. Die aggregierten Daten der Übertragungsnetzbetreiber für Investitionen in die Netzinfrastruktur und Aufwendungen liegen der Bundesregierung ab 2008 vor.

Es ist ein gewaltiger Sprung: Noch 2019 wurden gerade einmal 3 Milliarden Euro in das Netz investiert. Der Anstieg ist so erheblich, dass sich die Frage aufdrängt, wie wirksam die Bundesnetzagentur die Übertragungsnetzbetreiber kontrolliert. Zumal vonseiten der Betreiber selbst das Ausmaß des Ausbaus zuletzt infrage gestellt wurde.

Einsprüche sind kaum noch möglich

Über die Jahre wurden Einspruchsmöglichkeiten immer weiter beschnitten. Das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) erleichtert Enteignungen und reduziert öffentliche Beteiligungsmöglichkeiten drastisch. Gegen den Szenariorahmen und den Netzentwicklungsplan sind Rechtsmittel gesetzlich ausgeschlossen worden – ein zusätzliches Hindernis für die örtlichen Proteste gegen überflüssigen Netzausbau, denen sich oft auch Gemeinden, Landkreise und sogar ganze Bundesländer anschließen.

Ausbau des überregionalen Stromübertragungsnetzes |

||||

| HGÜ* | 220/380 kV | |||

| Offshore- Anbindung |

13.300 km | 13.300 km | 0 km | 145 Mrd. |

| Onshore nur an Land |

12.200 km | 5.000 km | 7.200 km | 106 Mrd. |

| Startnetz | 6.000 km | 0 km | 6.000 km | 50 Mrd. |

| Summe | 31.500 km | 18.300 km | 13.200 km | 301 Mrd. |

| * Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung | ||||

| Quelle: NEP Strom 2037(2045) Version 2023, 1. und 2. Entwurf und Genehmigung der BNetzA, eigene Berechnungen; Stand: 2024 | ||||

Im Bundesbedarfsplan sind 16.800 km gesetzlich bestätigt, davon sind 6.000 km gebaut oder bereits im Bau (das sogenannte Startnetz). Das derzeit bestehende Übertragungsnetz hat eine Leitungslänge von 36.346 km. Die Mittelspannungsnetze und örtlichen Verteilnetze sind hier nicht enthalten.

Übergreifend setzt sich das „Aktionsbündnis Trassengegner“ seit zehn Jahren vor allem in Bayern mit Unterstützung durch Kommunen und Landkreise gegen die Umwelteingriffe eines überdimensionierten Netzausbaus und für eine dezentrale Energiewende ein. Gemeinsam mit Energieunternehmen, renommierten Anwaltskanzleien und dem BUND arbeiten sie an einem alternativen Netzentwicklungsplan, der mit einem deutlich geringeren Ausbau auskommt.

www.stromautobahn.de

Die Planung ist zu eindimensional, sagen Kritiker

Die aktuelle Netzausbauplanung verkennt aus Sicht der Kritiker, dass es sich nicht nur um ein technisches Problem handelt, sondern vor allem um eine Frage der Netzsteuerung und des regulatorisc-hen -Rahmens. Statt ausschließlich zu betrachten, wie Strom zum Verbraucher gelangt, müssten Wechselwirkungen zwischen Verbrauch, Erzeugung, Preisen und Netzausbau stärker berücksichtigt werden. Dynamische Netzentgelte und Stromtarife etwa, bei denen der Preis je nach Auslastung des Netzes steigt oder fällt, haben das Potenzial, den nötigen Ausbau drastisch zu verringern.

Baumann Rechtsanwälte kritisieren zudem, dass keine Kosten--Nutzen-Analyse zur Gesamtoptimierung der Kosten von Strom-produktion und Netzausbau erfolgt ist – ein Verstoß gegen EU--Vor-gaben. Der Netzentwicklungsplan ignoriere die Kosten des Netzausbaus, was zu überdimensionierten Strukturen und unnötig hohen Stromkosten führe.

Statt das Netz so weit auszubauen, dass es auch noch die letzte Kilowattstunde aufnehmen kann, empfehlen viele Experten andere Herangehensweisen. Ihre Kritik ist grundsätzlich:

- Die Monopolkommission betonte in ihrem Sondergutachten schon 2011, dass es verschiedene Wege gebe, Netzengpässe aufzulösen. Der Netzausbau sei nicht zwangsläufig die effizienteste Maßnahme.

- Die TU Berlin weist darauf hin, dass Energieszenarien die Entwicklung nicht nur beschreiben, sondern zugleich auch beeinflussen. Daher müssten Netzmodellierungen „Open Source“ sein, um Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Akzeptanz zu gewährleisten.

- Die Energieökonomin Claudia Kemfert empfiehlt, dass der Netzausbau „nicht planwirtschaftlich, sondern marktwirtschaftlich wie bei den erneuerbaren Energien selbst erfolgen“ solle. „Der Netzausbaubedarf sollte ausgeschrieben werden, so könnten die Kosten gesenkt werden, da unnötiger Netzausbau vermieden werden würde“, sagt Kemfert.

- Der Energieexperte Johannes Lackmann warnt vor hohen Kosten durch die Netzanbindung von Offshore-Windparks im Vergleich zu dezentralen Onshore-Lösungen und fordert eine stärkere Einbindung der Bioenergie als Ergänzung im Energiesystem.

Wie viel Strom brauchen wir eigentlich?

Zentrale Annahmen des Szenariorahmens werden von Kritikern als unrealistisch eingestuft. Besonders der künftige Stromverbrauch könnte deutlich zu hoch angesetzt sein, während Alternativen zum kostspieligen Offshore-Ausbau nicht ausreichend berücksichtigt seien.

Laut dem Energieeffizienzgesetz von 2023 soll der gesamte Endenergieverbrauch in Deutschland bis 2045 auf 1.400 TWh sinken – eine Reduktion auf 56 % gegenüber den heutigen 2.500 TWh. Diese Zielvorgabe wurde im aktuellen Szenariorahmen nicht umgesetzt. Allein durch Effizienzmaßnahmen könnten laut dem BUND bis zu 30 Prozent des prognostizierten Stromverbrauchs eingespart werden, etwa bei Beleuchtung, Standby-Verbrauch, Heizungsumwälzpumpen und Haushaltsgeräten. Auch der angesetzte Strombedarf für Wärmepumpen in Haushalten und Gewerbe sei zu hoch kalkuliert und könnte um 22 TWh reduziert werden. Ähnlich könnte der Stromverbrauch von Rechenzentren deutlich zu hoch angesetzt worden sein. Zudem sollten Elektrofahrzeuge effizienter in die Netzausbauplanung integriert werden – insbesondere als Stromspeicher –, was den Bedarf um weitere 94 TWh senken könnte.

Der Bund der Energieverbraucher sucht engagierte Menschen für einen Arbeitskreis, der sich vertieft mit dem Netzausbau beschäftigt.

Bei Interesse gern melden unter: info@energieverbraucher.de, Stichwort: AK NEP

Kraft-Wärme-Kopplung und Biogas statt neuer Gaskraftwerke

Neben einer zu hohen Prognose des Stromverbrauchs unterschätzt der Plan Kritikern zufolge die Rolle der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Laut dem Monitoringbericht 2021 von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt beträgt die tatsächliche flexible Leistung der KWK-Anlagen nicht 21, sondern mindestens 35 GW.

Berücksichtigt man zusätzlich kleinere KWK-Anlagen und Bioenergie, könnte sich die flexibel einsetzbare Gesamtleistung sogar auf 65 GW belaufen. Diese Kapazitäten könnten die Versorgungssicherheit verbessern und auch die Notwendigkeit eines teuren Netzausbaus und den Neubau von Gaskraftwerken deutlich verringern.

BUND fordert Begrenzung des Ausbaus auf See

Umstritten ist auch der geplante massive Offshore-Windenergieausbau auf 70 GW bis 2045. Er wurde nicht zuletzt deshalb beschlossen, weil Bundesländer wie Bayern den Ausbau der Windkraft an Land behindert haben. Um den Strom von Nord- und Ostsee in den Süden zu transportieren, sind Leitungen mit einer Länge von 5.000 Kilometern erforderlich. Die hohen Transportkosten wurden in den Berechnungen des Szenariorahmens allerdings nicht berücksichtigt. Offshore-Windstrom wurde dadurch systematisch bevorzugt.

Statt auf See könnte ein erheblicher Teil des Stroms auch an Land erzeugt werden, sagen Experten. So ließen sich 50 GW Offshore-Strom (180 TWh) durch 30 GW Onshore-Wind (80 TWh), 50 TWh Solarstrom und eine Reduktion des Bedarfs um 50 TWh ersetzen. Der BUND fordert daher, bis 2030 maximal 15 GW Offshore-Wind zu bauen, geplant sind 30 GW. Stattdessen plädiert der Verband für einen stärkeren Ausbau der Windkraft an Land auf 170 GW, da dies kostengünstiger und netzfreundlicher sei.

„Spitzenkappung“ und „Überbauung“

Noch vor wenigen Jahren wurde der NEP berechnet mit der gesetzlich vorgegebenen „Spitzenkappung“: Statt das Netz auf die letzte Spitzenleistung auszulegen, die nur wenige Stunden im Jahr auftritt, konnte man die übertragene Leistung um bis zu 30 % mindern – und damit teuren Netzausbau vermeiden. Dabei gingen lediglich 1 bis 3 % der erzeugten Strommenge verloren. Heute könnte man diese entweder in Wasserstoff oder Wärme wandeln oder mit inzwischen deutlich preisgünstigeren Batterien zwischenspeichern. Statt die Einspeisung von PV zu kappen oder abzuschalten, könnte man deren Spitzeneinspeisung vom Tag auf die Nacht verteilen und auf ein Drittel reduzieren. Da aktuell die Preise für Stromspeicher deutlich sinken, ist dies eine wichtige Option, um Stromspitzen zwischenzuspeichern und den Leitungsausbau zu mindern („Netzbooster“). Nun aber haben die ÜNB diese Spitzenkappung nicht mehr angesetzt. Aus Sicht des Bundes der Energieverbraucher ist das gesetzeswidrig.

Zudem wird das Potenzial der sogenannten Überbauung noch nicht ausgeschöpft. Dabei teilen sich Stromerzeuger, die sich zeitlich ergänzen – etwa Wind- und Solarenergie –, einen Netzverknüpfungspunkt. Auf diese Weise muss dieser nicht bis zur maximalen Leistung der angeschlossenen Quellen ausgebaut werden.

Falsches Marktmodell im NEP

Alle Experten sind sich einig, dass für ein 100 % erneuerbares Stromsystem das geltende Strommarktdesign verändert werden muss. -Dennoch basiert der NEP auf dem heute geltenden Marktmodell. „-Anstatt das Strommarktdesign den physikalischen Realitäten anzupassen, verfuhr man genau umgekehrt, indem man die Netztechnik mit Milliardenaufwand so strapazierte und zurechtbog, dass sie sich mit aller Gewalt doch noch in das Prokrustesbett der Börsenfiktion von einem engpassfreien Netz pressen ließ“, erklärt der Energieexperte Udo Leuschner.

Die Netzanbindung der Offshore-Windkraftanlagen erfordert einen sehr teuren Netzausbau quer durch Deutschland.

Namhafte Energieökonomen plädierten im Juni 2024 für ein sogenanntes Nodalpreissystem anstelle des bisher bundesweit einheitlichen Großhandelspreises, der keine Rücksicht auf tatsächlich bestehenden Netzengpässe nimmt und dadurch hohe Netzkosten verursacht. Die Monopolkommission setzte sich schon 2011 für die Einführung von Preiszonen in Deutschland ein. Sie hielt es ökonomisch für falsch, Netzengpässe allein durch den Bau neuer Hochspannungsleitungen beseitigen zu wollen, und schlug die Einführung von mindestens zwei Preiszonen in Deutschland vor. Auch die EU-Regulierungsbehörde ACER dringt seit Jahren darauf. Eine aktuelle Studie des Forschungskonsortiums Ariadne belegt, dass durch lokale Strompreisbildung Netzausbaukosten von 90 Milliarden Euro eingespart werden können.

Die Lösung ist dezentral und flexibel

Die Energiewende beruht darauf, dass Zehntausende von Windrädern, Millionen von PV-Anlagen und mehrere Tausend Biogasanlagen übers ganze Land verteilt sind, um sich – verbunden mit Stromspeichern –gegenseitig zu einem Gesamtangebot zu ergänzen. Solche Modelle wurden schon 2015 durch die ideologisch unverdächtige Energietechnische Gesellschaft im Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) favorisiert. Zuerst werden in einer „Zelle“, ob Gebäude, Stadtteil, Stadt oder Landkreis, Bedarf und Erzeugung von Strom weitgehend ausgeglichen. Nur wo das nicht gelingt, braucht es die höhere Ebene der ÜNB. Forschungen und Modellrechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der TU Berlin zeigen, dass eine stärker dezentrale Stromversorgung mit lokalen Speichern und intelligentem Lastmanagement den Netzausbau um die Hälfte reduzieren könnte. Ebenso ergab eine Studie der Dena, dass der Ausbaubedarf des Übertragungsnetzes um mehr als 60 % mit dezentral organisiertem Stromhandel gesenkt werden kann.

Ein immenser Ausbau der Offshore-Windenergie und ein über-dimensioniertes Netz plus Dutzende von großen Wasserstoff-Reservekraftwerken sind eine sehr teure Lösung, um Dunkelflauten zu begegnen. Gerade hier sind dezentrale Lösungen mit Batteriespeichern und flexiblen Biogasanlagen, eingebunden in lokale Bilanzkreise, günstiger, wie unter anderem die Universität Erlangen-Nürnberg aufzeigte.

Eine Lösung, den Stromausgleich regional zu organisieren, sind -Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEGem), die gemäß der EU-Richtlinie RED II gemeinsam Energie erzeugen, transportieren, speichern, handeln und verbrauchen können. Ob Privatperson oder Unternehmen – es ist eine „Konsumgemeinschaft“ für Strom auf regionaler Ebene. In Österreich sprießen die EEGem der Bürgerenergie aus dem Boden, es sind bereits mehr als 1.000. Und sie erhalten für die Minderung des Netzausbaus einen Nachlass auf die Netzentgelte zwischen 30 und 64 %. In Deutschland wurde die Umsetzung der EU-Richtlinie durch die Ampelregierung blockiert oder nur halbherzig ohne Netzvorteile umgesetzt.

Jetzt neuen Plan mit Alternativen aufsetzen

Immerhin: Die Politik scheint die Kostenlawine beim Netzausbau kommen zu sehen. Bereits im Wahlkampf hatten praktisch alle demokratischen Parteien Wege zur Begrenzung der Netzentgelte im Programm. In den Sondierungsgesprächen verständigten sich Union und SPD dann darauf, die Übertragungsnetzentgelte zu halbieren. Dazu soll der Staat, sprich der Steuerzahler, einen großen Teil der Kosten für die Stromautobahnen übernehmen. In welcher Form dies Einzug in einen Koalitionsvertrag gefunden hat, stand bis Redaktionsschluss nicht fest.

Doch es geht nicht nur darum, die Kosten neu zu verteilen, die Planung muss auch neu aufgesetzt werden. Noch wäre Zeit dafür, denn ein Großteil der geplanten Leitungen ist weder genehmigt noch im Bau. Es lohnt sich für eine Energiewende zu streiten, die in den Händen von Bürgerenergiegemeinschaften und nicht großer Konzerne und Fonds liegt. Sie ist kostengünstiger und mit deutlich geringeren Umwelteingriffen verbunden.

- Bundesnetzagentur: www.netzausbau.de

- Übertragungsnetzbetreiber: www.netzentwicklungsplan.de

- Kritik an „Kupferplatte“: www.energie-chronik.de/240704.htm

- Ökonomen kritisieren „Kupferplatte“: www.bdev.de/Ifolokalepreise

- Rolle von Biogas in der Dunkelflaute: www.bdev.de/biogas

- Regierung zu Investitionen ins Übertragungsnetz: www.bdev.de/Bt2012078

- Studie DIW u. TU Berlin zu dezentralen Konzepten: www.bdev.de/diwdez

- Studie Jarass/Neumann zur Spitzenkappung: www.bdev.de/Spitzenkappung

- Langfristszenarien Stromnetze: www.bdev.de/consentecnetz

- Dena-Studie zum Netzausbau: www.bdev.de/denanep

- Stellungnahme des BUND: www.bund.net/stromnetze

- IMK-Studie zur Finanzierung Netzausbau: www.bdev.de/imkboeckler

- 3sat Nano v. 22.1.2025: www.bdev.de/nanonep

- www.bdev.de/ariadne