Wärmepumpe ergänzt Heizkessel

Ein Gebäude, das im Winter hohe Vorlauftemperaturen (über 55 °C) braucht, ist nicht allein durch eine Wärmepumpe beheizbar. Die Ergänzung des vorhandenen Heizkessels durch eine kleinere Wärmepumpe kann hier durchaus sinnvoll sein. Bei dieser Hybridlösung springt, wenn es draußen sehr kalt ist, der Heizkessel an. Aber die Kombination von Hydraulik und Regelung ist anspruchsvoll.

Von Ralf Krug

(17. Mai 2024) Viele Heizkessel sind nicht sehr alt und noch in einem guten Zustand. Besonders die bis 2015 verbauten Niedertemperaturkessel sind meistens recht robust und haben eine leicht zu bedienende Regelung. Viele Betreiber scheuen es, einen solchen Kessel „rauszuschmeißen“, zumal eine vorgezogene Erneuerung nicht wirtschaftlich ist. Gleichzeitig stöhnen gerade die Eigentümer von Bestandsgebäuden über die gestiegenen Heizkosten: Der typische Jahresverbrauch eines älteren Einfamilienhauses von 2.500 l Heizöl beziehungsweise 2.500 m3 Erdgas kostet aktuell rund 3.000 Euro.

Hinzu kommt, dass die vorhandene Wärmeverteilung oft nicht für die alleinige Versorgung mit einer Wärmepumpe geeignet ist. Das ist der Fall, wenn die Heizkörper auf hohe Vorlauftemperaturen (z.B. 70 °C) ausgelegt sind und eine Anpassung nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist. Für solche Fälle gibt es die Möglichkeit, den Heizkessel mit einer Wärmepumpe zu ergänzen und diese dann zu betreiben, wenn es wirtschaftlich ist. Behandelt wird im Folgenden die am häufigsten anzufindende Ausgangssituation: Heizkessel sowohl zur Heizung als auch zentralen Warmwasserbereitung.

Konzeption

Die Wärmepumpe arbeitet im Sommer zur Warmwasserbereitung und in der Heizperiode bei Außentemperaturen über etwa 2 °C (wählbar) zur Heizung und Warmwasserbereitung. Unterhalb dieses sogenannten Bivalenzpunktes wird statt der Wärmepumpe der vorhandene Heizkessel betrieben. Übers Jahr gesehen kann die Wärmepumpe so 60 bis 70 % der nötigen Wärmeerzeugung decken. Ihre Jahresarbeitszahl (Verhältnis von Wärmeerzeugung zum Stromverbrauch) liegt bei 3,0 bis 3,5.

Voraussetzungen

Um einen wirtschaftlichen Betrieb bei niedrigen Investitionen zu erreichen, werden die vorhandenen Heizungskomponenten (Heizkessel, Regelung, Warmwasserbereitung) beibehalten. Allerdings müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Heizkessel boden-stehend mit mindestens 10 l Wasserinhalt (gängige Heizkessel haben ca. 30 l), Warmwasserspeicher mit circa 200 l Inhalt mit einer Wärmetauscherfläche von mindestens 1 m2.

Komponenten

Gewählt wird eine Außenluft-Wärmepumpe in Splitausführung, bestehend aus Außenteil (Verdampfer, Verdichter) und Innenteil (Verflüssiger, Umwälzpumpe, Umschaltventil Heizung/Warmwasserbereiter). Beide Teile sind durch den Kältemittelkreislauf verbunden. Solche Geräte sind bei Nichtbetrieb frostsicher und haben keine Bereitschaftsverluste. Außerdem sollte die Wärmepumpe modulierend sein (Inverter).

Die Wärmeleistung wird mit rund 50 % der Gebäudeheizlast gewählt. Auf der Basis dieses Wertes sucht man eine Wärmepumpe, deren Leistung bei 2 °C Außentemperatur und 55 °C Vorlauftemperatur (in den Unterlagen der Hersteller A2/W55) etwa 50 % der Heizlast erbringt. Wichtig ist außerdem, dass Vorlauftemperaturen bis 60 °C möglich sind, damit die Warmwasserbereitung funktioniert.

Hydraulik

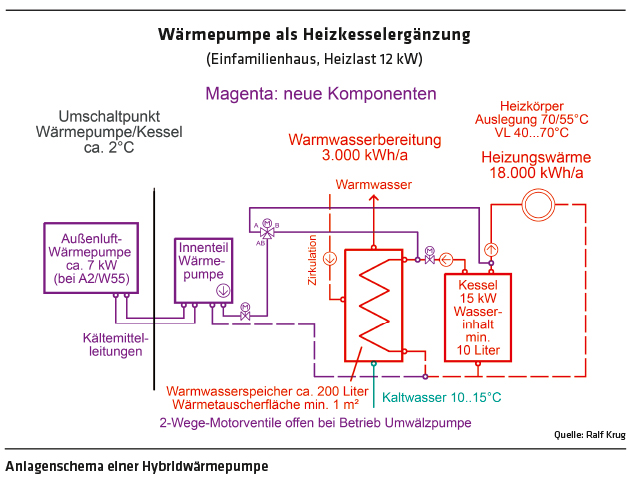

Das Anlagenschema zeigt die hydraulische Einbindung der Wärmepumpe (siehe Abbildung): Deren Heizungsvorlauf wird zwischen Heizkessel und Umwälzpumpe angeschlossen, die die Wärme zu den Heizkörpern bringt. Der Vorlauf der Wärmepumpe zur Warm-wasserbereitung wird zwischen vorhandener Ladepumpe und Warmwasserspeicher angeschlossen.

Der Rücklauf der Wärmepumpe schließlich wird in der Nähe des Kesselrücklaufs angeschlossen. Um Fehlströmungen zu vermeiden, sind noch zwei Auf-/Zu-Motorventile nötig, die bei Betrieb der zugehörigen Umwälzpumpe offen sind.

Außenteil einer Splitwärmepumpe

Kessel als Mini-Pufferspeicher

Bei der beschriebenen Hydraulik dient der vorhandene Heizkessel zur hydraulischen Entkopplung der Wärmepumpe, weil Wärmepumpen geringe Temperaturspreizungen und Mindestvolumenströme haben. Außerdem dient der Kessel als Mini-Pufferspeicher (daher der Mindestwasserinhalt). Wenn beispielsweise die Wärmepumpe 1.000 Liter je Stunde (l/h) umwälzt, die Heizkörper aber nur 700 l/h -abnehmen, strömen 300 l/h „rückwärts“ durch den Heizkessel. Der Rücklauf zur Wärmepumpe ist dann die Mischung aus Rücklauf von den Heizkörpern und Kesseldurchfluss.

Regelung Wärmeerzeuger

Beide Wärmeerzeuger arbeiten unabhängig voneinander. Die vorhandene Steuerung des Heizkessels regelt unverändert Heizung und Warmwasserbereitung. Die neue Regelung der Wärmepumpe macht das auch, aber mit einer niedrigeren Einstellung von Heizkurve und Warmwassertemperatur (s.u.). Die zur Wärmepumpe gehörenden Temperaturfühler (Außen, Puffer, Warmwasser) müssen dazu installiert werden.

Umschaltung Wärmeerzeuger

Die Umschaltung zwischen Wärmepumpe und Heizkessel erfolgt durch Außentemperaturfühler, Zeitschaltuhr und/oder andere -Signale (z.B. hohes Stromangebot einer PV-Anlage). Sie erfolgt durch ein Relais mit zwei Wechselkontakten: Kontakt 1 schaltet die Wärmepumpe über den EVU-Kontakt, Kontakt 2 schaltet den Heizkessel.

Innenteil einer Splitwärmepumpe

Steuerung Heizkreispumpe

Etwas aufwendig ist die Steuerung der Heizkreispumpe, denn diese muss immer laufen, wenn einer der beiden Wärmeerzeuger arbeitet, und darf nicht laufen, wenn mit dem Kessel Warmwasser gemacht wird. Dazu sind zwei Schließrelais und ein Öffnerrelais nötig (auf der Abbildung in der Mitte zu sehen).

Betriebspraxis

Sinnvoll ist es, mit dem Heizkessel das morgendliche Aufheizen der Räume und die Warmwasserbereitung abzudecken. Die Wärmepumpe würde aufgrund ihrer Leistung hierfür zu lange brauchen und bei kalten Morgenstunden nicht effektiv arbeiten. Das Weiterheizen am Tage bis in den Abend hinein übernimmt dann die Wärmepumpe, sofern die Außentemperatur nicht unter dem Bivalanzpunkt liegt. Ihre Heizkurve kann etwas niedriger als der des Kessels gewählt werden: zum Beispiel 1,3 statt 1,5.

Warmwasserbereitung

Das ist ein Knackpunkt, denn die Vorlauftemperaturen von Wärmepumpen sind deutlich niedriger als die von Heizkesseln. Gleichzeitig ist die Wärmetauscherfläche bei den meisten Speichern gering. Konkret ist es so, dass bei Vorlauftemperaturen von 60 °C Warmwassertemperaturen von etwa 45 °C erreicht werden, was unter den gängigen Empfehlungen liegt. Eine praktikable Möglichkeit ist es, den Warmwasserspeicher jeden Morgen durch den Kessel auf 55 °C aufzuheizen und tagsüber auf 45 °C zu halten. Alternativ könnte man grundsätzlich Warmwasser dezentral mit Durchlauferhitzern erwärmen, was die Stromkosten in die Höhe treiben würde.

Wärme- und Stromzähler

Ratsam ist die Ausstattung der Wärmepumpe mit einem Wärmezähler (sitzt im Rücklauf zur Wärmepumpe) und einem Stromzähler. Damit können sowohl die Leistung als auch die Effizienz der Wärmepumpe kontrolliert werden.

Jahresbilanz

Für das typische Bestandsgebäude, das bisher 2.500 l Heizöl beziehungsweise 2.500 m3 Erdgas verbraucht hat, verändert sich die Jahresbilanz wie folgt: Die Wärmepumpe deckt 65 % der jährlichen Wärmearbeit ab und benötigt dafür circa 4.200 kWh Strom. Damit werden die Anforderungen des GEG erfüllt und die Wärmepumpe ist förderbar. Der -Kessel deckt 35 % ab und benötigt dafür etwa 900 l Heizöl oder 900 m3 Erdgas.

Energiekosten

Für die Wärmepumpe wird ein Wärmepumpentarif gewählt. Bei aktuellen Neuverträgen kostet das 24 ct/kWh plus 80 Euro Grundpreis, zusammen rund 1.100 Euro. Wenn eine Solarstromanlage mit mindestens 5 kW Leistung vorhanden ist, reduzieren sich die Strom-kosten auf rund 900 Euro. Hinzu kommen die Brennstoffkosten für Öl oder Gas in Höhe von circa 1.100 Euro. Insgesamt sinken die Energiekosten auf 2.200 beziehungsweise 2.000 Euro.

Investitionskosten

Die Investitionskosten der beschriebenen Anlage liegen im Bereich von 12.000 bis 15.000 Euro inklusive Montage. Die Anlage kann durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) als Einzelmaßnahme mit bis zu 50 % gefördert werden. Der Förderantrag kann selbst gestellt werden. Die Förderbedingungen – insbesondere der nötige hydraulische Abgleich – sind zu beachten, was mit (förderfähigen) Kosten verbunden ist.

Wirtschaftlichkeit

Nach Förderung kostet die Anlage circa 10.000 Euro und spart bis zu 1.000 Euro jährlich. Die Amortisationszeit beträgt damit rund zehn Jahre und liegt im Bereich der Amortisationszeit von Solarstromanlagen (PV-Anlagen). Die staatliche Förderung dieser Hybridlösung ist möglicherweise geringer als bei einer reinen Wärmepumpenlösung, weil der Bonus für den Komplettaustausch entfällt. Für die bisherige Heizung sind Wartung und Schornsteinfeger zu zahlen. Dafür liegen die Investitionskosten der hier beschriebenen Lösung deutlich unter denen einer reinen Wärmepumpenlösung.

Weiterer Nutzen

Ein großer Vorteil ist die hohe Energieträgervariabilität: Der Deckungsanteil des Heizkessels an der jährlichen Wärmeerzeugung kann von 100 bis 30 % variiert werden. Der andere Teil, also 0 bis 70 %, wird durch die Wärmepumpe gedeckt. Dadurch kann die Heizung energiekostenoptimiert betrieben werden. Außerdem besteht eine weitgehende Redundanz im Falle von Störungen.

Umschaltsteuerung im Sicherungskasten

Kesselerneuerung

Bei Defekt des Heizkessels wird wieder ein Heizkessel gebraucht, denn die Wärmepumpe ist zur alleinigen Deckung des Wärmebedarfs nicht geeignet (Ausnahme: Der Wärmeschutz des Gebäudes wurde zwischenzeitlich um Faktor 2 verbessert). Bei Installation eines neuen Kessels ist auch das Umfeld anzupassen. Dazu gehören Abgasabführung, Warmwasserbereitung und Regelung.

Die Leistung des Kessels sollte die Heizlast des Gebäudes vollständig abdecken und die Warmwasserbereitung zu Kessel und Wärmepumpe passen. Bei einem klassischen Warmwasserspeicher sollte die Heizfläche mindestens 2,5 m2 betragen (Einfamilienhaus). Außerdem sollte ein Pufferspeicher (mindestens 500 l) installiert werden. Alternativ ist auch ein Kombispeicher möglich. Wärmepumpe und Umschaltsteuerung Wärmepumpe/Heizkessel bleiben unverändert.

Geeignete Produkte

Die Kriterien sind: Vorlauf 60 °C möglich, ETAs-55-Wert mindestens 140 % (Bafa-Liste), Schallleistungspegel höchstens 62 dB(A), Kältemittel fortschrittlich (z.B. R32), Setpreis – Außenteil, Innenteil, Regelung – mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mögliche Produkte sind (Leistungsangabe für Außentemperatur 2 °C):

- Elco Aerosplit 8.2: 10 kW, 60 °C, 140 %, 61 dB(A), R32, Internetpreis mit Umsatzsteuer circa 8.000 Euro

- Panasonic Aquarea LT Split „K“: 6 kW, 60 °C, 142 %, 62 dB(A), R32, Internetpreis mit Umsatzsteuer circa 6.000 Euro

- Remko WKF 80: 6 kW, 60 °C, 145 %, 58 dB(A), R32, Internetpreis mit Umsatzsteuer circa 7.000 Euro

- Remko WKF 130: 9 kW, 60 °C, 151 %, 61 dB(A), R32, Internetpreis mit Umsatzsteuer circa 8.000 Euro

Abweichende Ausgangssituationen

Bei dezentraler anstelle zentraler Warmwasserbereitung ist die Ergänzung eines Heizkessels um eine Wärmepumpe besonders einfach; alle die zentrale Warmwasserbereitung betreffenden Komponenten entfallen. Bei Gebäuden mit vorhandener Solarthermieanlage ist eine solche Ergänzung ebenfalls möglich, wenn die genannten Voraussetzungen gegeben sind. Solche und andere Fragen können am Wärmepumpentelefon besprochen werden.

- Datenübersicht für Wärmepumpen: Energy Efficient Heat Pumps

- „Ratgeber Wärmepumpe“ der Verbraucherzentrale (siehe Literatur ED 01/2024, S. 39)

- www.volkswärmepumpe.info

Hotline für Wärmepumpen

Hilfestellung für die Beschaffung und Montage von Wärmepumpen

Wärmepumpen-Telefon, Montags von 15 bis 18 Uhr, Tel. 02224.12312-46